Era il 19 settembre 1991, un giovedì. Erika e Helmut Simon, una coppia di escursionisti tedeschi, durante una camminata a 3.210 metri di quota sullo spartiacque alpino al confine tra Italia e Austria nei pressi il giogo di Tisa, in alta Val Senales, si imbatterono nel cadavere di un uomo che emergeva dal ghiaccio. Giunti al Rifugio Similaun, segnalarono il rinvenimento al gestore il quale, essendo la zona posta proprio lungo il confine ed ipotizzando che si trattasse del corpo di qualche alpinista disperso in passato, si rivolse sia alla polizia austriaca che ai carabinieri italiani.

Il giorno seguente, il venerdì, a causa del cattivo tempo, l’intervento di recupero venne sospeso, e lo stesso avvenne anche il sabato, non avendo le autorità un elicottero a disposizione.

Il rifugista nel frattempo si portò sul luogo del ritrovamento per proteggere il cadavere con un telo di plastica.

Casualmente transitarono in zona anche Hans Kammerlander e Reinhold Messner. Quest’ultimo, notando gli indumenti in pelle, i contenitori in corteccia di betulla lo schizzo dell’ascia, mostrato loro dal rifugista, comprese che non si trattava di un alpinista bensì di qualcuno deceduto in epoca assai più remota.

Fu solo il lunedì, il 23 settembre, che finalmente si provvide al recupero della salma – filmato fra l’altro da una troupe televisiva – che fu effettuato rompendo il ghiaccio con delle piccozze e senza la presenza di archeologi.

La salma dell’ “Uomo del Similaun” venne quindi posta in un sacco mortuario ed in elicottero fu portata a Vent in Austria, deposta in una cassa di legno e trasferita all’Istituto di medicina legale di Innsbruck.

Il giorno successivo, il 24 settembre, la salma potè finalmente essere osservata da Konrad Spindler, esperto di preistoria e protostoria all’Università di Innsbruck, che subito si rese conto della straordinarietà del ritrovamento e capì di trovarsi di fronte ai resti di un uomo mummificato vissuto almeno 4 mila anni prima.

Nel frattempo, essendo già iniziato il processo di decomposizione il corpo fu collocato in una cella frigorifera.

A seguito dell’eccezionale scoperta, vennero effettuate in loco nuove ricerche che permisero di recuperare una notevole quantità di oggetti antichi e che permisero di stabilire anche l’esatta ubicazione del sito di ritrovamento, sotto la Punta di Finale nelle alpi dell’Ötztal (da cui il vezzeggiativo di Ötzi con cui oggi è stato confidenzialmente soprannominato l’uomo), che si trovava in territorio italiano per soli 92 metri…

Si trattava di una conca rocciosa di circa 7 per 3 metri che aveva provvidenzialmente protetto la salma dai movimenti distruttivi del ghiacciaio.

Grazie agli oggetti trovati nei pressi del corpo e ad ulteriori esami in seguito si scoprì che la salma era vissuta ben 5.300 anni prima.

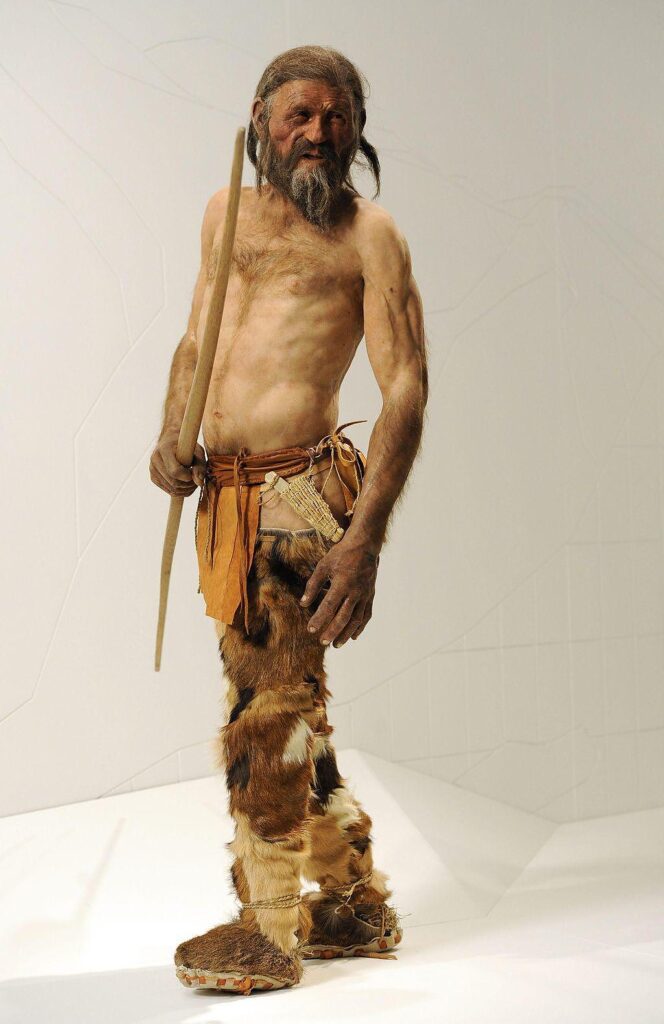

Fu una scoperta di notevole importanza, che permise di studiare non solo la salma mummificata dell’uomo e l’equipaggiamento che aveva con sè, traendo maggiori informazioni sul suo modo di vivere e di vestire, ma anche di comprendere come le alte montagne fossero frequentate già in epoca preistorica (l’uomo del Similaun visse durante l’età del rame, intorno al 3.300 a.C).

Quello di Ötzi, i cui resti sono oggi ospitati il Museo Archeologico dell’Alto Adige (www.iceman.it), non è un ritrovamento isolato…

Sempre in Alto Adige è stata scoperta anche quella che ad oggi è considerata la più antica ciaspola al mondo.

In questo caso la storia del ritrovamento ha quasi dell’incredibile: venne trovata nell’agosto del 2003 sul ghiacciaio del Gurgler Eisjoch/Bocchetta Gelata (3.151 m) in Val di Fosse – Val Senales, da Simone Bartolini, un cartografo dell’Istituto geografico militare di Firenze. A suo tempo Bartolini non immaginò di avere a che fare con un oggetto tanto antico e la portò a Firenze, dove la ripose – pare – in un cassetto. Fu solo nel 2015, dopo aver visitato il Museo archeologico dell’Alto Adige di Bolzano, che comprese quanto l’oggetto scoperto potesse essere antico e lo consegnò quindi al Museo stesso, dov’è si trova ancora oggi esposto.

Si comprese quindi che si trattava di un’antichissima ciaspola, costituita da un ramo di betulla piegato a sezione circolare, lungo 1,5 metri e con un diametro di 32 centimetri, rifinito con tiranti vegetali.

Da esami con il radioCarbonio (c-14) risultò risalire alla fine del Neolitico, a circa 5.800 anni fa, facendo comprendere come l’uomo si avventurasse sui passi alpini d’alta montagna già nel 3800-3700 a.C. ben prima dell’uomo del Similaun.

Stesso destino ebbe per una statuetta di legno risalente al II o al I secolo a.C., scoperta nell’agosto del 1999 da Mauro Ferrini sul Col Collon, al confine tra la Valle d’Aosta e il Canton Vallese, in Svizzera, che venne studiato e analizzato solo nel 2017…

Non mancano poi reperti più recenti. Risalgono ad esempio all’età del ferro le galosce e le calze di lana scoperte nel 1994 presso il Gamsbichljoch nel gruppo del Rieserferner, le vedrette di Ries, ad una quota di circa 2.850 m.

Medievali invece, spostando brevemente la narrazione al di fuori del territorio italiano anche per capire come il fenomeno del disgelo e del ritrovamento di oggetti antichi non riguardi solo l’Italia, è ad esempio quanto è stato scoperto in anni recenti (era il 2020) nelle montagne dell’Oppland, nel sud della Norvegia. Qui il ritiro di un ghiacciaio ha lasciato esposta un’antica rotta commerciale usata dai Vichinghi più 1.000 anni fa: il passo montano di Lendbreen, a 1.900 metri di quota, fu probabilmente un luogo di transito frequentato su cui sono stati scoperte antiche testimonianze di viaggio come pezzi di slitta, ferri di cavallo, bastoni, calzari di pelle, guanti e sci databili dal 300 d.C., fino al 1500 d.C.

Tornando nella nostra nazione particolarmente rilevante, anche per il numero di persone che frequentarono i monti in quegli anni, sono poi i ritrovamenti di armi, suppellettili e soldati restituiti dai ghiacci dopo più di cent’anni dalla fine della prima guerra mondiale in montagna, quella che conosciamo anche come “Guerra bianca”, che vide contrapporsi le truppe del Regno d’Italia e quelle dell’impero austro-ungarico.

Se l’apparire di ordigni, spesso inesplosi e potenzialmente ancora pericolosi, di filo spinato, di resti di baraccamenti, oltre che ad altri materiali di vario genere è abbastanza frequente con il ritiro dei ghiacciai, di tanto in tanto riaffiorano dal letto perenne anche le salme di militari deceduti in tempo di guerra.

Da oltre cent’anni, comunque, la montagna d’alta quota è lo scenario di una sorta di caccia al tesoro.

Dapprima, negli anni immediatamente successivi al conflitto, furono i recuperanti, che per cercare sostentamento raccolsero il materiale di guerra rimasto sui monti per poi rivenderlo come materia prima.

In anni più recenti sono invece i collezionisti che, armati anche di metal detector, si recano sui monti per arricchire le proprie raccolte (Ricordo in proposito che esistono due normative, la legge nazionale n.78 del 2001 e la n.28 del 2008 della Regione Lombardia, che disciplinano la materia).

Sempre riguardo la prima guerra mondiale va anche detto che studi recenti hanno trovato tracce nelle acque di fusione del ghiacciaio di metalli utilizzati per la costruzione di cannoni e artiglieria militare (arsenico, antimonio, rame, ferro, piombo, nichel, stagno, zinco), metalli che vengono assorbiti dai chironomidi, gli unici moscerini acquatici a popolare i gelidi torrenti glaciali.

Da ultimo, essendo tutti noi appassionati di montagna e frequentatori delle alte vette, non va dimenticato che il ritiro dei ghiacciai fa riemergere periodicamente anche i resti di alpinisti scomparsi in passato, dalle Alpi all’Himalaya, facendo riaffiorare anche le tristi storie di chi ha perso la vita inseguendo le proprie passioni.

Dopo questa disanima possiamo dire quindi che da un punto di vista storico e scientifico lo scioglimento dei ghiacci può anche rappresentare un’occasione di conoscenza e di studio.

Taluni definiscono tale campo di ricerca come “archeologia glaciale”, o archeologia dei ghiacciai, che studia i resti di persone e civiltà del passato conservati da ghiacci e nevi, una disciplina che permette di trarre informazioni importanti sulla relazione tra le persone e il clima nel lontano passato.

I ritrovamenti più antichi avvengono in quelli sono stati definiti “ice patches”, ovvero banchi di ghiaccio e neve perenni che hanno la caratteristica di essere sostanzialmente fermi e stabili, solitamente ubicati in zone pressoché pianeggianti, isolate o all’ombra delle montagne. Zone che proteggono i reperti dall’azione distruttiva dei ghiacciai, perché essendo gli stessi in lento ma perenne movimento qualsiasi cosa vi finisca all’interno è destinata ad essere frantumata.

Tra l’altro, oltre alla conservazione, tali siti permettono il ritrovamento nel punto esatto in cui furono smarriti, consentendo anche di capire come veniva frequentata una certa zona nel passato.

Se da un punto di vista archeologico queste scoperte rivestono grande importanza e chiaro però che dal punto di vista ambientale destino notevole preoccupazione.

- articolo apparso sulla rivista Adamello n. 137 di giugno 2025